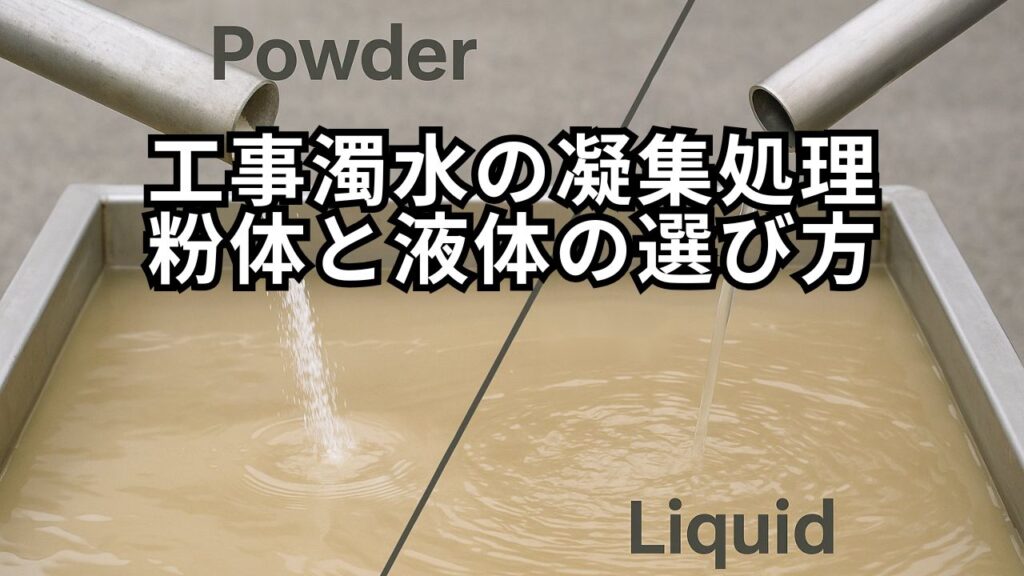

工事濁水の凝集処理(粉体と液体の比較と選定ポイント)

工事現場で発生する工事濁水は、土砂やセメント分、油分を含むことが多く、適切な濁水処理が求められます。

なかでも、凝集処理は微粒子をフロック化し、沈殿・分離させる効果的な方法です。

ここでは濁水処理で使われる粉体凝集剤と液体凝集剤の違いや、それぞれのメリット・デメリット、選び方のポイントをご紹介します。

凝集処理とは?

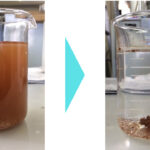

凝集処理とは濁水中に含まれる微細な浮遊物(自然には沈みにくい)を、凝集剤の働きで微粒子を大きなフロック(かたまり)に変え、沈降しやすくする処理方法です。

処理の基本的な流れ

- 凝集剤を添加

- 撹拌してフロック形成

- 沈殿・分離(浮遊する場合もあり)

- 上澄水の排出・再利用

粉体タイプと液体タイプの凝集剤があり、それぞれに向き・不向きがあります。

凝集剤の種類と特徴

凝集剤は大きく「粉体」と「液体」に分かれ、それぞれ処理方法や管理の仕方に違いがあります。現場条件に応じた適正な使い分けが重要です。

粉体凝集剤の特徴

✅ メリット

- 1剤完結型もあり、それにはpH調整・高分子凝集剤が含まれている

- pHの変動が起こりにくい配合で、原水の性状に広く対応

- 添加量の微調整がしやすく、イレギュラー対応に強い

- 冷暗所で保管すれば長期保存が可能

- 自動化設備への対応も可能(投入→撹拌などの制御可)

⚠️ デメリット

- 水に弱く、湿気に反応して固まる恐れがある(要密閉・冷暗所保管)

- 粉が舞うため、防塵対策が必要

- 液体と比べると溶解に時間がかかる場合がある

液体凝集剤の特徴

✅ メリット

- 希釈不要で、そのまま添加可能

- ポンプ投入しやすく、自動運転との親和性が高い

- 粉塵リスクがなく、作業者への負担が少ない

⚠️ デメリット

- pHを下げる傾向があり、処理水が酸性に傾いた場合は苛性ソーダでの中和が必要(苛性ソーダは劇物に該当)

- 凍結リスクがあるため、冬場は保管・輸送に注意

- 排水性状の変化に柔軟な対応がしづらい

粉体との使い分けには、処理量や現場環境の把握が重要です。

比較表:粉体凝集剤 vs 液体凝集剤

| 項目 | 粉体凝集剤 | 液体凝集剤 |

|---|---|---|

| 処理方法 | 1剤完結型(高分子+pH調整含む) | 単剤/PACと併用もあり |

| 操作性 | 微調整しやすい | 添加は簡単だが調整が難しい |

| pH変動 | 少ない(配合による) | 酸性化のリスクあり(苛性ソーダ必要) |

| 保管性 | 長期保存可/湿気NG | 凍結リスクあり/劣化しやすい |

| 粉塵リスク | あり(防塵対策必要) | なし |

| 自動化対応 | 可能(粉体投入機+撹拌制御) | 可能(ポンプ制御) |

| 処理水量目安 | ~30㎥/日(小~中規模) | 100㎥/日以上(大規模処理) |

| 単価 | やや高め/使用量は少 | 安価だが多量使用が前提 |

凝集剤の選び方【現場別の最適例】

✔ 小規模現場・変動の大きい排水

- 粉体凝集剤がおすすめ

→ 微調整が可能で、現場対応力が高い

✔ 処理量が多く、一定条件の継続処理

- 液体凝集剤も有効

→ 自動制御に適し、作業負担を軽減

※ただし、どちらのタイプも自動化対応可能です。設備設計に合わせた薬剤選定がポイントです。

まとめ|工事濁水の濁水処理に合った凝集剤を選ぶには

工事濁水の凝集処理では、粉体と液体それぞれに特長があります。

- 粉体は柔軟な調整と長期保存性に優れ、小~中規模現場に最適

- 液体は取り扱いが簡単で、大規模処理や自動投入に向いています

いずれのタイプも、自動化システムとの組み合わせが可能です。現場条件・処理量・水質に応じて適切な凝集剤を選定し、最適な処理とコスト効率の両立を目指しましょう。

▶ 凝集剤の無料サンプルや現場試験をご希望の方はこちら

特別情報

サンプル請求・排水処理テスト依頼・お問い合わせをご案内します。

油混じり排水・エマルジョンでお困りの方

油混じり排水やエマルジョンなどの難処理排水に最適。短時間で油分を分離し、処理コストの削減に役立ちます。

泥水処理・コンクリートノロ水でお困りの方

土木工事の濁水、コンクリートノロ水、強アルカリ排水まで幅広く対応。標準型・アルカリ型どちらも試せます。

廃液の社内テストをご希望の方

排水を少量お送りいただければ、最適な処理条件をテストしレポートを提出します。(完全無料)